abril 30, 2015

A TERRA TREMEU E SANGROU PARA QUE, UM DIA, ACONTECESSEM CENAS ESPETACULARMENTE BANAIS ( AINDA BEM! )

Faz algum tempo, fiz um "tour" a pé pela Berlim do nazismo. O guia ia explicando o que tinha acontecido em cada lugar. Ao final, o guia, meio teatral, fez uma parada em frente a um banalíssimo bloco de apartamentos. Disse aos que o acompanhavam naquela peregrinação: "Vocês estão pisando num lugar importantíssimo: aqui, foi decidida a sorte do Século XX !". Tratou de avisar aos visitantes que exatamente ali um dia existiu o bunker de Adolf Hitler.

Eu me lembrei da cena porque hoje, trinta de abril, faz setenta anos que Hitler se matou, no bunker, para não ser capturado pelos soviéticos.

Hoje, aquele palco de acontecimentos épicos, como a cena final da Batalha de Berlim, é cenário de acontecimentos irretocavelmente banais.

Transeuntes alheios aos vapores da História passavam pela calçada, indiferentes ao punhado de turistas curiosos. Carros entravam e saíam do bloco de apartamentos. Crianças brincavam num pátio. Em suma: o planeta funcionava.

Um dia, a terra tremeu e sangrou, para que essas cenas aparentemente desimportantes pudessem se repetir todo dia, numa rua qualquer de Berlim. Ainda bem. Assim caminha a humanidade.

A TERRA TREMEU E SANGROU PARA QUE, UM DIA, ACONTECESSEM CENAS ESPETACULARMENTE BANAIS ( AINDA BEM! )

Faz algum tempo, fiz um "tour" a pé pela Berlim do nazismo. O guia ia explicando o que tinha acontecido em cada lugar. Ao final, o guia, meio teatral, fez uma parada em frente a um banalíssimo bloco de apartamentos. Disse aos que o acompanhavam naquela peregrinação: "Vocês estão pisando num lugar importantíssimo: aqui, foi decidida a sorte do Século XX !". Tratou de avisar aos visitantes que exatamente ali um dia existiu o bunker de Adolf Hitler.

Eu me lembrei da cena porque hoje, trinta de abril, faz setenta anos que Hitler se matou, no bunker, para não ser capturado pelos soviéticos.

Hoje, aquele palco de acontecimentos épicos, como a cena final da Batalha de Berlim, é cenário de acontecimentos irretocavelmente banais.

Transeuntes alheios aos vapores da História passavam pela calçada, indiferentes ao punhado de turistas curiosos. Carros entravam e saíam do bloco de apartamentos. Crianças brincavam num pátio. Em suma: o planeta funcionava.

Um dia, a terra tremeu e sangrou, para que essas cenas aparentemente desimportantes pudessem se repetir todo dia, numa rua qualquer de Berlim. Ainda bem. Assim caminha a humanidade.

A TERRA TREMEU E SANGROU PARA QUE, UM DIA, ACONTECESSEM CENAS ESPETACULARMENTE BANAIS ( AINDA BEM! )

Faz algum tempo, fiz um "tour" a pé pela Berlim do nazismo. O guia ia explicando o que tinha acontecido em cada lugar. Ao final, o guia, meio teatral, fez uma parada em frente a um banalíssimo bloco de apartamentos. Disse aos que o acompanhavam naquela peregrinação: "Vocês estão pisando num lugar importantíssimo: aqui, foi decidida a sorte do Século XX !". Tratou de avisar aos visitantes que exatamente ali um dia existiu o bunker de Adolf Hitler.

Eu me lembrei da cena porque hoje, trinta de abril, faz setenta anos que Hitler se matou, no bunker, para não ser capturado pelos soviéticos.

Hoje, aquele palco de acontecimentos épicos, como a cena final da Batalha de Berlim, é cenário de acontecimentos irretocavelmente banais.

Transeuntes alheios aos vapores da História passavam pela calçada, indiferentes ao punhado de turistas curiosos. Carros entravam e saíam do bloco de apartamentos. Crianças brincavam num pátio. Em suma: o planeta funcionava.

Um dia, a terra tremeu e sangrou, para que essas cenas aparentemente desimportantes pudessem se repetir todo dia, numa rua qualquer de Berlim. Ainda bem. Assim caminha a humanidade.

abril 25, 2015

INTERROMPAM A NOVELA DAS OITO! A GUERRA COMEÇOU!

É hora de fazer uma declaração pensada sob medida para impressionar internautas distraídos :

o blogueiro-que-vos fala uma vez interrompeu a transmissão da novela da oito !

“Não é possível! Não é possível! Aposto um níquel que jornalista algum jamais conseguiria interromper o programa de maior audiência da TV brasileira !” – diz o espírito-de-porco sentado na quinta cadeira à direita de quem entra no Inferno dos Descrentes.

O meu demônio-da-guarda solta um sorriso de escárnio, idêntico aos das bruxas em filmes da Disney: “Consegue, sim ! Consegue,sim ! Basta que a Casa Branca resolva começar uma guerra!”.

Paulo Francis é que dizia:

“Todo jornalista decente é um urubu na sorte dos outros mortais. Ficamos esperando que as pessoas escorreguem numa casca de banana e batam com a cara no chão. Se tudo corre muito bem, para nós é muito mal”.

O grande repórter Joel Silveira ia direto ao ponto:

- Adoro uma guerra!

Aos fatos, pois.

Por uma “conjunção de fatores” que acontece uma vez na vida, eu estava na hora certa no lugar certo para interromper a novela das oito.

A novela se chamava “Meu Bem, Meu Mal”. A data: dezessete de janeiro de 1991. O personagem principal era um tal de Dom Lázaro Venturini, um empresário que, depois de ficar mudo em consequência de um derrame, volta falar no fim da trama, para desmascarar seus inimigos. Lima Duarte era o ator.

Em nome da precisão, diga-se que o blogueiro-que-vos-fala teve dois cúmplices na tarefa de tomar de assalto a novela das oito.

Primeiro cúmplice: o rapaz que hoje é editor-chefe do Jornal Nacional - William Bonner.

Segundo cúmplice: o técnico que estava de plantão, naquele momento, no chamado “controle-mestre” da Rede Globo, no Jardim Botânico. O controle-mestre, como o nome sugere, pode, em situações de extrema gravidade, interromper um programa para que o telespectador seja informado de uma notícia urgente.

A notícia, ali, era urgentíssima : estava começando uma guerra.

Vasculho meu pequeno e precário Museu de Papel em busca de um relato que escrevi a pedido de uma revista, "no calor da hora", sobre o que aconteceu naquela noite na redação Jornal Nacional ( eu era, na época, "editor-executivo" do Jornal Nacional. Minha função: escrever as chamadas e a "escalada" do telejornal - as manchetes que, minutos depois, seriam lidas pelas vozes imbatíveis de Sérgio Chapelin e Cid Moreira. William Bonner, também dono de um vozeirão, apresentava o Jornal da Globo. Eventualmente, substituía um dos dois titulares do JN ).

O relato de 1991:

"Quando o ex-fuzileiro naval Lee Harvey Oswald apertou o gatilho do rifle Mannlicher-Carcano contra a comitiva do presidente John Kennedy, às 12:30 da sexta-feira, vinte e dois de novembro de 1963, Walter Cronkite, a estrela máxima do telejornalismo da rede americana CBS, estava no lugar errado – mas nem tanto.

Se pudesse adivinhar o que iria acontecer, Cronkite teria chegado na véspera a Dallas para, em algum ponto da praça Dealey, viver a aventura com que todo repórter sonha: ser testemunha ocular de um fato histórico. Mas Cronkite nunca foi candidato a Nostradamus.

O despacho que a agência de notícias UPI disparou para as redações exatamente às 12:34 – quatro minutos do atentado, portanto - pegou Cronkite na sala de teletipos de CBS.

O texto do despacho urgente era curto: “Three shots were fired at president Kennedy´s motorcade today in downtown Dallas”

( “Três tiros atingiram a comitiva do presidente Kennedy durante o desfile de carro no centro de Dallas”). Criou-se, claro, um tumulto na redação. Era preciso dar uma edição extraordinária imediatamente.

Cronkite descobriu que teria de esperar dez minutos até que as luzes e as câmeras do estúdio estivessem prontas para levar ao ar a bomba. Acontece que, numa situação dessas, dez minutos significam dez mil anos. É impossível esperar.

A primeira informação foi dada em off, sem a imagem do âncora Walter Cronkite. Não havia tempo de preparar a câmera e a luz

A CBS, então, interrompeu a novela na hora do almoço com um letreiro que anunciava a edição extraordinária. A notícia – que atingiu os Estados Unidos com a potência de um “soco no estômago” em plena hora do almoço – foi dada somente com a voz, sem a imagem de Cronkite no vídeo.

O flash fatal chegou logo depois, pelo telex. Num exercício desesperado de agilidade e precisão, o flash da UPI resumia em três palavras, a uma e trinta da tarde, uma das notícias mais dramática do Século XX: “President Kennedy dead”.

Quando a tragédia se materializou em forma de uma frase, as luzes e câmeras finalmente estavam prontas, na redação da CBS. Somente aí Walter Cronkite pôde aparecer no vídeo. Com voz grave, ele levantou os olhos do pedaço de papel que tinha nas mãos, tirou os óculos e pronunciou em tom solene a notícia que, quem viu, não esqueceu: “President Kennedy died”.

Tempos depois, Cronkite descreveria assim o que sentiu quando teve de ler o primeiro flash – o dos tiros – , em off, sem aparecer no vídeo:

- “Nós tínhamos, ali, uma notícia terrível. Tínhamos de nos mobilizar. Fiquei desapontado ao saber que as câmeras iram demorar tanto para ficar prontas. Mas o fato de termos ido ao ar é o que importa. Nós fomos os primeiros a noticiar. É o que vale”.

Quando a obrigação de informar é urgentíssima, a televisão se transforma em rádio. Se não é possível ter a imagem em questão de segundos, por que não usar apenas o som ?

O fenômeno se repetiu vinte e oito anos depois, na explosão da Guerra do Golfo, um conflito que a tevê transformou em acontecimento planetário em questão de minutos. A chuva de bombas sobre Bagdá foi transmitida, num primeiro momento, apenas com o som da voz dos repórteres da CNN. Ponto. Parágrafo.

Meu nome não é Walter Cronkite, não ganho em dólar, a TV Globo não é a CBS, o Rio de Janeiro não é Nova York, Jardim Botânico não é Manhattan. Mas vivi na pele a certeza de que, numa tevê, não se pode esperar sequer por uma câmera quando se tem uma notícia histórica nas mãos.

O ajuste das câmeras e luzes num estúdio exige minutos adicionais de espera, o que, num caso desses, é fatal na velha briga pelo “furo”. As tevês vivem brigando pelo privilégio de dar as notícias em primeiro lugar. É natural. Não custa nada lembrar que uma das diferenças visíveis entre um telejornalista e uma samambaia é a obstinação em dar notícias inéditas. As outras diferenças não descobri ainda. Continuo tentando.

Quando ouvi o grito de alerta dado diante de um dos terminais de computador da redação pelo editor Aníbal Ribeiro – “a guerra começou!” – disparei pelos corredores com uma velocidade que, modéstia à parte, fez jus ao meu passado de zagueiro central amador na praia do janga, Pernambuco, Brasil.

Se aparecesse ali, naquela hora, o anabolizado Ben Johnson seria reduzido ao papel de tartaruga enferrujada. Não houve tempo de escrever nada. Trancado numa ilha de edição, às voltas com a gravação de um texto para o Jornal da Globo, o apresentador William Bonner ouviu meu grito: “Começou a guerra, porra!”.

Numa “fração de segundo”, ele disparou, também, pelos corredores das ilhas de edição. Invadimos, juntos, a sala onde fica a cabine de locução. A rapidez da equipe técnica de plantão completou o serviço: entre o alerta de Aníbal e a interrupção da novela com a “edição extra” do Jornal Nacional, passaram-se exatos 41 segundos, conforme registram os relatórios de programação que tive o cuidado de consultar depois.

Só tivemos tempo de improvisar um texto que atribuía a informação às agências de notícias. Algo assim: “As agências internacionais acabam de informar que começou o bombardeio de Bagdá”.

A novela das oito estava no ar. Mas não havia tempo de esperar pelo intervalo comercial.

(Dias antes, o então diretor da Central Globo de Jornalismo, Alberico de Sousa Cruz, tinha me perguntado qual o tempo mínimo necessário para botar no ar uma informação. Disse a ele que, numa situação extrema, era o tempo de correr da redação para a cabine. É o que terminou acontecendo….).

A revista ISTOÉ teve o cuidado de cronometrar a corrida. O plantão do Jornal Nacional foi ao ar dois minutos antes da emissora que tirou segundo lugar na batalha contra o relógio.

Numa hora dessas, quando acende o pavio de uma bomba que vai explodir diante dos olhos do telespectador, a TV cumpre o papel que o tantas vezes citado Marshall McLuhan descrevia: se o rádio é a extensão do ouvido e o cinema é a extensão do olho, a teve “é a extensão do sistema nervoso central dos telespectadores”.

É uma evidência científica indiscutível : quando o mundo vem abaixo, quando um louco atira na cabeça de um presidente, quando uma “chuva de bombas” desaba sobre Bagdá, o telejornalismo é C9H13N03 - a fórmula da adrenalina pura".

---------------------------------------

( Faço uma busca rápida no Youtube. Termino encontrando a abertura do Jornal Nacional do dia seguinte - as primeiras notícias sobre a Guerra do Golfo:

https://www.youtube.com/watch?v=LPRy5sQxMRw )

AQUELA NOITE DE DEZEMBRO, EM FRENTE AO EDIFÍCIO DAKOTA ( E A CARTA DE JOHN LENNON QUE SÓ CHEGOU AO DESTINATÁRIO QUASE QUATRO DÉCADAS DEPOIS VIRA UM BELO FILME, JÁ EM CARTAZ! )

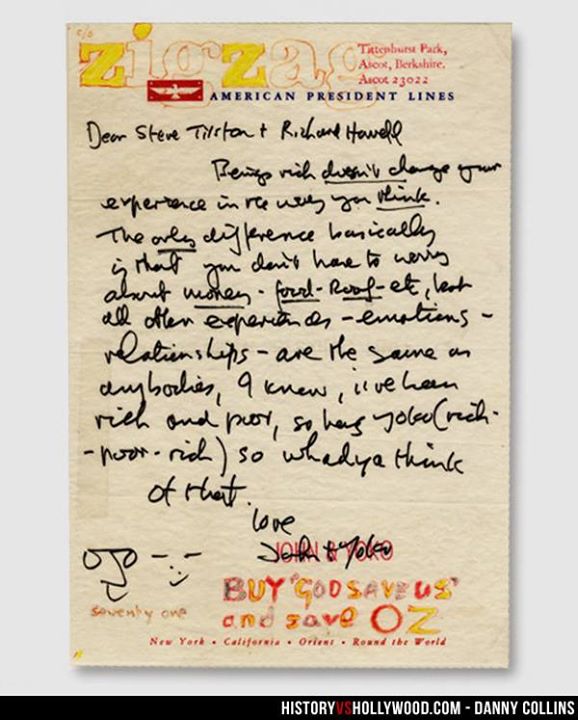

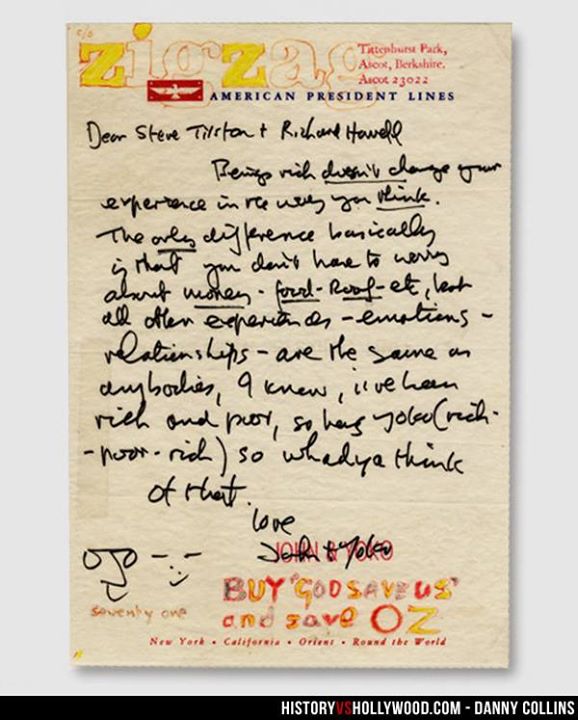

Um filme bonito em cartaz: "Não Olhe para Trás" - com o grande Al Pacino. Vale ver! Escrito e dirigido por Dan Fogelman, o filme é parcialmente baseado numa história real: depois de ler a entrevista de um músico, John Lennon escreve uma carta encorajadora para ele. O problema é que a carta só chegou ao destinatário quase quarenta anos depois de escrita! Alguém - certamente de olho no dinheiro que poderia render o manuscrito de um ex-beatle no auge da fama - terminou vendendo a carta para um colecionador.

Em resumo: o músico, em início de carreira, dissera, na entrevista, que a fama e a fortuna poderiam ter um efeito nocivo sobre a criação. Lennon diz na carta que o fato de ser rico ou pobre não muda necessariamente a natureza da relação com as outras pessoas. Nome do músico: Steve Tilston.

http://goo.gl/xLgEQK

Al Pacino dá o show habitual. É um dos grandes dessa geração que reuniu Jack Nickolson, Dustin Hoffman e Robert de Niro. Um ou outro terminaram fazendo filmes bobos, certamente em troca de cachês milionários. Mas estão para sempre no primeiro time. Que bom seria que não envelhecessem nunca e tratassem de brilhar para sempre em novos filmes tão bons quanto Um Estranho no Ninho, A Primeira Noite de um Homem ou Taxi Driver...

"Não Olhe para Trás" não chega a tanto, mas é um belo filme.

Já que se fala de John Lennon: pesco na minha gaveta virtual um texto escrito há algum tempo sobre a noite em que as balas de Mark Chapman derrubaram Lennon na entrada do Edifício Dakota:

--------

Bato o olho no alto da página do jornal para checar a data e se estou no planeta Terra: oito de dezembro!

A data – por um desses mecanismos pessoais e intransferíveis – deflagra uma torrente de lembranças sobre um daqueles acontecimentos que "marcam uma geração": a morte de John Lennon, que foi assassinado a tiros por um fã enlouquecido, num oito de dezembro, no saguão de entrada de um edifício chamado Dakota, em Nova York.

Quem um dia foi devoto dos Beatles deve se lembrar exatamente onde estava quando recebeu a notícia de morte de Lennon. Não sou exceção. Por coincidência, 14 anos depois, em 1994, um grande nome da MPB morreria num oito de dezembro, também em Nova York: o maestro Tom Jobim.

(Não faz tempo, um manifestante, fatigado de um mundo sem utopias, pichou num muro: "Chega de realizações! Queremos promessas!". Bingo. O meu demônio-da-guarda me sopra no ouvido, neste oito de dezembro: "Chega de notícias! Queremos lembranças!". Faço, então, uma pequena expedição pelo Boulevard da Memória).

O locutor-que-vos-fala estudava cinema e, nas "horas vagas", fazia bicos como motorista de uma família rica e camareiro de um hotel no Quartier Latin, em Paris, naquele dezembro de 1980 (um dia, quem sabe, se me sobrarem tempo e neurônios, rabiscarei as Memórias Secretas de um Camareiro Acidental...).

Dias antes, por uma grande coincidência, eu comentara com um amigo – Fernando Correia, à época estudante de economia – o plano de fazer, em Nova York, o que fizera em Paris: desembarcar "na aventura", pela simples curiosidade de ver o que se escondia além da linha do horizonte da Cidade do Recife. "Quem sabe, vou tentar entrevistar aquele alcoólatra decadente", disse, na brincadeira, numa referência injusta a Lennon.

Porteiro da noite num hotel nos arredores de Paris, este amigo ouviu no rádio, na madrugada francesa, a notícia que começava a correr mundo: John Lennon tinha sido assassinado naquela noite de inverno.

De volta à "pensão" na qual morava um punhado de brasileiros, depois de cumprir o plantão noturno, ele deixou, de manhã de bem cedo, embaixo da porta do meu quarto, um bilhete: "Bicho, mataram John Lennon!". Pensei que era brincadeira. Ao sair para a escola, em Nanterre, deixei embaixo da porta do quarto do vizinho outro aviso, em retribuição: "Bicho, mataram Fidel Castro!".

As notícias, "naquele tempo", corriam velozes, mas não na velocidade da luz, como acontece hoje. Não existia internet! As edições da manhã dos jornais franceses não publicaram nada sobre a morte de Lennon, por conta do fuso horário. Quando a bomba explodiu na Europa, os jornais já estavam na rua.

"Por desencargo", dei uma olhada nas primeiras páginas estendidas numa banca perto do metrô Place D´Italie. Nada. Perguntei a colegas que frequentavam um seminário sobre documentários, na Universidade de Nanterre: "Vocês ouviram falar alguma coisa sobre John Lennon?". Incrivelmente, nada.

O choque veio no caminho de volta para a casa. A manchete do vespertino France Soir berrava, num título que, para mim, foi inesquecível, pelo impacto: "John Lennon assassinado por um admirador decepcionado. Era o mais talentoso dos Beatles". Guardei o jornal comigo pelas décadas seguintes.

Não é exagero dizer que um geração inteira se sentiu de alguma maneira órfã naquele oito de dezembro. Perto do Natal, Joan Baez foi fazer um concerto ao ar livre, diante da Catedral de Notre Dame. Não disse nada sobre a tragédia, mas, ao final do show, cantou “Let it Be”, acompanhada apenas do violão. A multidão fez coro. A cena foi bonita.

(Fui ao show por complacência dos meus "patrões" – a família rica para quem eu "trabalhava" como motorista. O que não faz "um rapaz latino-americano /sem dinheiro no banco / sem parentes importantes", em busca de uns trocados para ir tocando a vida? O casal ia a uma ceia antecipada de Natal, na casa de uma filha. Perguntou se eu poderia fazer uma jornada extra naquela noite, já que eles queriam levar o neto de carro para o jantar em família. Era algo que só acontecia uma vez por ano. Douglas era um menino especial, incapaz de se mover sem ajuda. Aprendi com ele lições inesperadas sobre a convivência com gente especial. Promessa dois: um dia, quem sabe, se me sobrarem tempo e neurônios, rabiscarei as Memórias de um Motorista Acidental... Eu disse a meus "patrões" que sim, claro, não poderia deixar de levar Douglas e os avós para a ceia de Natal, mas gostaria de ver Joan Baez cantando na frente da Notre Dame. E eles: "Você nos deixa, vai ver e volta para nos levar de volta para casa, no fim da noite". E assim foi feito. Duvido que o casal, simpático e bem situado, imaginasse quem era a cantora de protesto Joan Baez.)

O filme "Let it Be" voltou a cartaz, num cinema perto do metrô Odeon. Fui ver. Fazia frio. A plateia era de beatlemaníacos repentinamente jogados na "orfandade".

Paulo Francis escreveria na “Folha de São Paulo”: "A morte de Lennon é o fim de uma época, talvez a última que conheçamos em que uma geração de jovens talentosos, como os Beatles, tentou humanizar o nosso mundo de poderes impiedosos, impessoais e letais. Lennon baniu Reagan, Brejnev, Israel, Síria e Jordânia do centro das notícias. Talvez porque a maioria das pessoas reconhecesse nele um ser humano, enquanto esses outros problemas não podem ser tocados pelo cidadão comum, que, se interessado neles, é submetido à dieta de “press releases” dos poderosos. Com Lennon, se foi não só uma era, nos parece, mas um anseio de simplicidades que se tornaram aparentemente impossíveis em nosso tempo".

Francis acertou na mosca: além de tudo, ali, se perdia para sempre uma espécie de inocência e de ingenuidade que, embalada por belíssimas canções, parecia protegida e inalcançável pelos horrores do mundo.

A revista “Newsweek” publicaria um lead brilhante (aos não iniciados em jornalismo: lead é o início de uma reportagem – aquelas frases em que o autor tenta fisgar logo o leitor. O lead da “Newsweek” reproduzia o momento em que a figura nefasta de Mark David Chapman, o assassino, abordou Lennon, na calçada do Edifício Dakota: "Era apenas uma voz, saída de dentro de uma noite americana: "Mister Lennon?".

Faço um pequeno tour pelo Youtube. Lá, vejo Joan Baez cantando "Let it Be", uma das melhores canções da dupla imbatível, Lennon & McCartney.

Quando o casal Rosenberg, acusado de espionagem pró-União Soviética, foi executado nos Estados Unidos, Jean Paul Sartre escreveu: "O casal Rosenberg morreu, a vida continua. Não era o que vocês queriam?".

Hoje, o assassino Mark David Chapman mofa numa prisão – e o oito de dezembro traz de volta lembranças que, aos olhos de beatlemaníacos de todas as gerações, parecerão sempre irreais e absurdas.

É inevitável fazer o cálculo inútil: quantas e quantas belas canções não deixaram de ser escritas depois daquele fim de noite de inverno em Nova Iorque?

Não era o que os beatlemaníacos queriam.

(Aqui, uma das melhores pérolas do Lennon pós-Beatle: "Mother". Em um verso, ele resume tomos e tomos de Sigmund Freud: "Mãe, não vá embora/ Pai, volte para casa")

Não se fez, em música pop, nada que igualasse a beleza de Abbey Road – o auge dos Beatles. Os versos de "Golden Slumbers" soam tristemente irônicos aos ouvidos de beatlemaníacos embalados pelas lembranças "pessoais e intransferíveis" do oito de dezembro de cada um ("Boy / Você vai carregar este peso / Vai carregar este peso/ por um longo tempo).

AQUELA NOITE DE DEZEMBRO, EM FRENTE AO EDIFÍCIO DAKOTA ( E A CARTA DE JOHN LENNON QUE SÓ CHEGOU AO DESTINATÁRIO QUASE QUATRO DÉCADAS DEPOIS VIRA UM BELO FILME, JÁ EM CARTAZ! )

Um filme bonito em cartaz: "Não Olhe para Trás" - com o grande Al Pacino. Vale ver! Escrito e dirigido por Dan Fogelman, o filme é parcialmente baseado numa história real: depois de ler a entrevista de um músico, John Lennon escreve uma carta encorajadora para ele. O problema é que a carta só chegou ao destinatário quase quarenta anos depois de escrita! Alguém - certamente de olho no dinheiro que poderia render o manuscrito de um ex-beatle no auge da fama - terminou vendendo a carta para um colecionador.

Em resumo: o músico, em início de carreira, dissera, na entrevista, que a fama e a fortuna poderiam ter um efeito nocivo sobre a criação. Lennon diz na carta que o fato de ser rico ou pobre não muda necessariamente a natureza da relação com as outras pessoas. Nome do músico: Steve Tilston.

http://goo.gl/xLgEQK

Al Pacino dá o show habitual. É um dos grandes dessa geração que reuniu Jack Nickolson, Dustin Hoffman e Robert de Niro. Um ou outro terminaram fazendo filmes bobos, certamente em troca de cachês milionários. Mas estão para sempre no primeiro time. Que bom seria que não envelhecessem nunca e tratassem de brilhar para sempre em novos filmes tão bons quanto Um Estranho no Ninho, A Primeira Noite de um Homem ou Taxi Driver...

"Não Olhe para Trás" não chega a tanto, mas é um belo filme.

Já que se fala de John Lennon: pesco na minha gaveta virtual um texto escrito há algum tempo sobre a noite em que as balas de Mark Chapman derrubaram Lennon na entrada do Edifício Dakota:

--------

Bato o olho no alto da página do jornal para checar a data e se estou no planeta Terra: oito de dezembro!

A data – por um desses mecanismos pessoais e intransferíveis – deflagra uma torrente de lembranças sobre um daqueles acontecimentos que "marcam uma geração": a morte de John Lennon, que foi assassinado a tiros por um fã enlouquecido, num oito de dezembro, no saguão de entrada de um edifício chamado Dakota, em Nova York.

Quem um dia foi devoto dos Beatles deve se lembrar exatamente onde estava quando recebeu a notícia de morte de Lennon. Não sou exceção. Por coincidência, 14 anos depois, em 1994, um grande nome da MPB morreria num oito de dezembro, também em Nova York: o maestro Tom Jobim.

(Não faz tempo, um manifestante, fatigado de um mundo sem utopias, pichou num muro: "Chega de realizações! Queremos promessas!". Bingo. O meu demônio-da-guarda me sopra no ouvido, neste oito de dezembro: "Chega de notícias! Queremos lembranças!". Faço, então, uma pequena expedição pelo Boulevard da Memória).

O locutor-que-vos-fala estudava cinema e, nas "horas vagas", fazia bicos como motorista de uma família rica e camareiro de um hotel no Quartier Latin, em Paris, naquele dezembro de 1980 (um dia, quem sabe, se me sobrarem tempo e neurônios, rabiscarei as Memórias Secretas de um Camareiro Acidental...).

Dias antes, por uma grande coincidência, eu comentara com um amigo – Fernando Correia, à época estudante de economia – o plano de fazer, em Nova York, o que fizera em Paris: desembarcar "na aventura", pela simples curiosidade de ver o que se escondia além da linha do horizonte da Cidade do Recife. "Quem sabe, vou tentar entrevistar aquele alcoólatra decadente", disse, na brincadeira, numa referência injusta a Lennon.

Porteiro da noite num hotel nos arredores de Paris, este amigo ouviu no rádio, na madrugada francesa, a notícia que começava a correr mundo: John Lennon tinha sido assassinado naquela noite de inverno.

De volta à "pensão" na qual morava um punhado de brasileiros, depois de cumprir o plantão noturno, ele deixou, de manhã de bem cedo, embaixo da porta do meu quarto, um bilhete: "Bicho, mataram John Lennon!". Pensei que era brincadeira. Ao sair para a escola, em Nanterre, deixei embaixo da porta do quarto do vizinho outro aviso, em retribuição: "Bicho, mataram Fidel Castro!".

As notícias, "naquele tempo", corriam velozes, mas não na velocidade da luz, como acontece hoje. Não existia internet! As edições da manhã dos jornais franceses não publicaram nada sobre a morte de Lennon, por conta do fuso horário. Quando a bomba explodiu na Europa, os jornais já estavam na rua.

"Por desencargo", dei uma olhada nas primeiras páginas estendidas numa banca perto do metrô Place D´Italie. Nada. Perguntei a colegas que frequentavam um seminário sobre documentários, na Universidade de Nanterre: "Vocês ouviram falar alguma coisa sobre John Lennon?". Incrivelmente, nada.

O choque veio no caminho de volta para a casa. A manchete do vespertino France Soir berrava, num título que, para mim, foi inesquecível, pelo impacto: "John Lennon assassinado por um admirador decepcionado. Era o mais talentoso dos Beatles". Guardei o jornal comigo pelas décadas seguintes.

Não é exagero dizer que um geração inteira se sentiu de alguma maneira órfã naquele oito de dezembro. Perto do Natal, Joan Baez foi fazer um concerto ao ar livre, diante da Catedral de Notre Dame. Não disse nada sobre a tragédia, mas, ao final do show, cantou “Let it Be”, acompanhada apenas do violão. A multidão fez coro. A cena foi bonita.

(Fui ao show por complacência dos meus "patrões" – a família rica para quem eu "trabalhava" como motorista. O que não faz "um rapaz latino-americano /sem dinheiro no banco / sem parentes importantes", em busca de uns trocados para ir tocando a vida? O casal ia a uma ceia antecipada de Natal, na casa de uma filha. Perguntou se eu poderia fazer uma jornada extra naquela noite, já que eles queriam levar o neto de carro para o jantar em família. Era algo que só acontecia uma vez por ano. Douglas era um menino especial, incapaz de se mover sem ajuda. Aprendi com ele lições inesperadas sobre a convivência com gente especial. Promessa dois: um dia, quem sabe, se me sobrarem tempo e neurônios, rabiscarei as Memórias de um Motorista Acidental... Eu disse a meus "patrões" que sim, claro, não poderia deixar de levar Douglas e os avós para a ceia de Natal, mas gostaria de ver Joan Baez cantando na frente da Notre Dame. E eles: "Você nos deixa, vai ver e volta para nos levar de volta para casa, no fim da noite". E assim foi feito. Duvido que o casal, simpático e bem situado, imaginasse quem era a cantora de protesto Joan Baez.)

O filme "Let it Be" voltou a cartaz, num cinema perto do metrô Odeon. Fui ver. Fazia frio. A plateia era de beatlemaníacos repentinamente jogados na "orfandade".

Paulo Francis escreveria na “Folha de São Paulo”: "A morte de Lennon é o fim de uma época, talvez a última que conheçamos em que uma geração de jovens talentosos, como os Beatles, tentou humanizar o nosso mundo de poderes impiedosos, impessoais e letais. Lennon baniu Reagan, Brejnev, Israel, Síria e Jordânia do centro das notícias. Talvez porque a maioria das pessoas reconhecesse nele um ser humano, enquanto esses outros problemas não podem ser tocados pelo cidadão comum, que, se interessado neles, é submetido à dieta de “press releases” dos poderosos. Com Lennon, se foi não só uma era, nos parece, mas um anseio de simplicidades que se tornaram aparentemente impossíveis em nosso tempo".

Francis acertou na mosca: além de tudo, ali, se perdia para sempre uma espécie de inocência e de ingenuidade que, embalada por belíssimas canções, parecia protegida e inalcançável pelos horrores do mundo.

A revista “Newsweek” publicaria um lead brilhante (aos não iniciados em jornalismo: lead é o início de uma reportagem – aquelas frases em que o autor tenta fisgar logo o leitor. O lead da “Newsweek” reproduzia o momento em que a figura nefasta de Mark David Chapman, o assassino, abordou Lennon, na calçada do Edifício Dakota: "Era apenas uma voz, saída de dentro de uma noite americana: "Mister Lennon?".

Faço um pequeno tour pelo Youtube. Lá, vejo Joan Baez cantando "Let it Be", uma das melhores canções da dupla imbatível, Lennon & McCartney.

Quando o casal Rosenberg, acusado de espionagem pró-União Soviética, foi executado nos Estados Unidos, Jean Paul Sartre escreveu: "O casal Rosenberg morreu, a vida continua. Não era o que vocês queriam?".

Hoje, o assassino Mark David Chapman mofa numa prisão – e o oito de dezembro traz de volta lembranças que, aos olhos de beatlemaníacos de todas as gerações, parecerão sempre irreais e absurdas.

É inevitável fazer o cálculo inútil: quantas e quantas belas canções não deixaram de ser escritas depois daquele fim de noite de inverno em Nova Iorque?

Não era o que os beatlemaníacos queriam.

(Aqui, uma das melhores pérolas do Lennon pós-Beatle: "Mother". Em um verso, ele resume tomos e tomos de Sigmund Freud: "Mãe, não vá embora/ Pai, volte para casa")

Não se fez, em música pop, nada que igualasse a beleza de Abbey Road – o auge dos Beatles. Os versos de "Golden Slumbers" soam tristemente irônicos aos ouvidos de beatlemaníacos embalados pelas lembranças "pessoais e intransferíveis" do oito de dezembro de cada um ("Boy / Você vai carregar este peso / Vai carregar este peso/ por um longo tempo).

abril 18, 2015

PAULO CÉZAR CAJU

CAMPEÃO DA COPA DE 70 CONFESSA QUE VENDEU MEDALHA PARA COMPRAR COCAÍNA

Um jogador da Seleção Brasileira campeã do mundo de 1970 faz uma confissão: Paulo Cézar Lima, o Paulo Cézar Caju, revela que vendeu a medalha da Fifa de campeão do mundo e uma miniatura em ouro da Taça Jules Rimet para comprar cocaína. "Jamais eu teria de negociar e vender uma medalha tão preciosa! É uma perda enorme!. Nunca comentei com ninguém, mas agora vou me abrir" - diz, em tom de desabafo.

A revelação foi feita em entrevista no DOSSIÊ GLOBONEWS.

A medalha e a miniatura em ouro não foram os únicos prejuízos de Paulo Cézar com a droga: o ex-craque diz que perdeu três imóveis na zona sul do Rio. Paulo Cézar lamenta a perda dos troféus e dos imóveis, mas diz que tem um motivo para comemoração em 2015: faz quinze anos que vive totalmente afastado das drogas e do álcool. "É um negócio excepcional!". Ao final da entrevista, Paulo César dá um conselho, em tom de apelo: "Digo a quem nunca experimentou drogas: não experimente! Só isso: não experimente!. São mortais".

O envolvimento de Paulo César com a cocaína começou na França, depois que ele encerrou uma carreira vitoriosa nos campos. O vicio durou nada menos de dezessete anos. O sinal vermelho se acendeu quando uma médica francesa lhe deu um diagnóstico dramático: disse que, se continuasse como estava, Paulo César iria morrer em pouco tempo.

Hoje, Paulo César diz que só escapou vivo "do fundo do poço" porque nunca fumou. Se, na época do descontrole e da extravagância, tivesse somado o cigarro ao álcool e às drogas, ele não tem dúvidas de que estaria morto.

O trecho da entrevista em que ele faz a revelação sobre a medalha e o troféu de ouro:

GMN: Além dos apartamentos, algum outro objeto valioso você trocou por droga - alguma medalha que você tenha ganhado como jogador?

Paulo César Lima: "A medalha da Fifa de tricampeão do mundo! Você não tem ideia nem do valor nem do que ela representou e representa: o importante para mim era a cocaína.A medalha era o de menos...".

GMN: A quem você deu a medalha?

Paulo César Lima: "Não me lembro. Eu tinha também uma coleção de Moto-rádios - que eram dados ao melhor em campo. Eram um troféu - mas eu precisava da droga. Você perde a noção total do que está fazendo. Você não tem equilíbrio".

GMN:Você gostaria de ter de volta essa medalha?

Paulo César Lima: "É até difícil responder o que é que eu gostaria de ter de volta. Nem sei o que te responder - honestamente. Eu não tinha controle emocional. Jamais eu teria de negociar e vender uma medalha tão preciosa! É uma perda enorme!". Nunca comentei com ninguém, mas agora vou me abrir: passei à frente também a Jules Rimet, por causa da droga. A Jules Rimet - que ganhamos! ( uma miniatura em ouro da Taça Jules Rimet foi dada a cada jogador da seleção brasileira campeã do mundo de 1970 pelo governo de São Paulo). Passei para um brasileiro - que era marchand e ourives. Levei para ele - que me deu um bom dinheiro. Comprei uma quantidade suficiente para usar por um bom período. A Jules Rimet foi embora também...Por que fui experimentar as drogas? Não sei como. Eu - que nunca fui drogado nem fui alcóolatra - fui experimentar essa maldita cocaína e esse maldito álcool. Não sei por quê!. A quem tem filhos, a quem nunca experimentou, eu digo: não experimente! É duro, é duro, é duro".

abril 02, 2015

O DIA EM QUE RELINCHEI PELA PRIMEIRA VEZ ( OU: AUTOBIOGRAFIA COMPLETA EM QUINZE LINHAS! )

E, agora, uma pequena, rápida e inútil anotação autobiográfica. Diz a lenda que, quando me viu relinchar pela primeira vez, ainda na maternidade, cinco minutos depois de nascido, a enfermeira apostou: "Vai ser jornalista! Vai ser jornalista! Só pode ser!".

Uma muda consternação se instalou no quarto. Meu pai passou horas e horas olhando fixamente para o chão, em silêncio. Certamente, avaliava o tamanho do desastre. Os outros parentes mergulharam num "pranto convulsivo", como se dizia antigamente. O médico, experiente, se limitou a dizer: "C´est la vie! c´est la vie! Tratem de se conformar ! Poderia ser pior!".

Depois, o doutor se sentou num canto do quarto, pôs a cabeça entre as mãos e passou a repetir em voz baixa, como se pronunciasse um mantra: "Vou ser honesto: não, não poderia ser pior. Não poderia, não poderia...".

E assim tudo começou. Ao ouvir o relato, ainda agora, meu anjo-da-guarda me soprou as três palavras de sempre, ao pé do meu ouvido esquerdo: "Deus do céu, Deus do céu, Deus do céu...."